Doble discurso, “doblepensar” y desmentida

(George Orwell)

Ésta era su orden esencial”.

La expresión, haciéndole honor a su sentido literal, está lejos de una significación unívoca. Si descartamos aquí, y conviene hacerlo, a esas normas de urbanidad que indican qué, cuándo, dónde y cómo se debe decir (y que incluso regulan en qué ocasiones se debe recurrir a la mentira piadosa), nos vamos a encontrar con dos grandes categorías de doble discurso.

Una de ellas es la del discurso ligado a la mentira y a la hipocresía común y silvestre. Más allá de la gran cantidad de variantes que presenta esta categoría, tanto en el ámbito social como en el político, hay un denominador común: quien emite este doble discurso, lo hace en forma conciente y con intención de engañar a otro o a otros.

En el lenguaje popular la palabra discurso suele asociarse, irónicamente, a la idea de engaño. Pero esta asociación no es patrimonio exclusivo del habla cotidiana. Puede pensarse con todo derecho que el doble discurso, en tanto engaño, integra un lote que también incluye al símbolo, al lenguaje y a la cultura. No en vano Umberto Eco define a la semiótica como la disciplina que se ocupa de todo aquello que sirve para mentir.

Pero nuestro verdadero interés se dirige a la segunda categoría de doble discurso, cuyo carácter distintivo radica en que el “doblediscursante” no se sabe tal. Se trata, por decirlo de algún modo, de un doble discurso inconsciente.

El de desmentida es un concepto freudiano, pero hay otra noción proveniente de la literatura, que nos será de gran utilidad para pensar la desmentida, sobre todo en lo atinente al discurso político. Nos estamos refiriendo al “doblepensar”, una idea que desarrolla George Orwell en su novela 1984.

En este artículo me propongo delimitar estas ideas (la de doblepensar y el concepto de desmentida) y corroborar lo que planteo como una estrecha semejanza entre ambas. En el transcurso de este itinerario tendré oportunidad de sugerir (ya que no de desarrollar) la incidencia de la desmentida en el funcionamiento psíquico y social.

En 1948 Orwell (1903 -1950) publica su novela 1984. En ella describe los manejos del poder que instrumenta el Partido del Gran Hermano con la población de Oceanía. Oceanía es un superestado cuya capital es Londres (escenario de las acciones del relato).

El pilar de los principios que guían la política del Partido es el llamado doblepensar. Sobre él asientan todos los otros principios (neolengua, borramiento del pasado y degeneración de la realidad exterior).

El doblepensar es un mecanismo psíquico cuya práctica es exigida por el Partido a la población. Todo habitante de Oceanía, y muy especialmente si integra el Partido, debe ejercitarse desde niño en esta suerte de gimnasia psíquica.

El contexto es más o menos el siguiente. Si alguien piensa algo (o lo realiza, lo cual para el Partido es idéntico) que se opone a lo que el Gran Hermano espera de él, se convierte en un criminal político y en consecuencia será vaporizado (lo que nosotros en Argentina llamamos desaparecido).

Ahora bien, en Oceanía no existen leyes… ¿Cómo sabe entonces un sujeto qué es aquello que contraría las posiciones, por otra parte cambiantes, del Partido?

La respuesta provisoria a este interrogante es: lo sabe y no lo sabe, pero visto desde el lado del Partido, simplemente “debe saberlo”. El miembro del Partido debe saber sin pensar cuál es la creencia o la emoción correcta para cada caso. De esta forma contribuirá a consolidar la creencia de que el Partido es infalible.

Orwell aclara explícitamente que la técnica del doblepensar no debe confundirse con la mentira ni con la hipocresía. Se trata de un mecanismo más complejo que puede sintetizarse como “la facultad de sostener dos creencias contrarias simultáneamente”. Esta coexistencia no debe hacernos perder de vista que si bien ocupan un mismo espacio psíquico (el espacio que en la teoría psicoanalítica se denomina: el yo), se hallan mutuamente escindidas.

Por medio de esta técnica el sujeto alcanza a “no comprender los razonamientos más sencillos si son contrarios a los principios del Gran Hermano” y a “sentirse fastidiado e incluso asqueado por todo pensamiento orientado en una dirección herética”.

El doblepensante sabe en qué dirección ha de modificar sus percepciones y recuerdos, y por esto mismo sabe que esta alterando la realidad, “pero al mismo tiempo se satisface a sí mismo por medio del ejercicio del doblepensar en el sentido de que la realidad no queda violada”.En otros términos, para comprender el doblepensar debe usarse la técnica del doblepensar.

Uno de los efectos que esta práctica produce en el psiquismo de los oceánicos es la división de la mente en capas o estratos (que como luego veremos pueden asimilarse a una suerte de “separadores” que ilustran la escisión del yo, producto de la desmentida).

Lo interesante es que los que imponen el doblepensar a la población, es decir quienes detentan el poder, son sus principales cultivadores, “…aquellos que saben mejor lo que está ocurriendo son a la vez los que están más lejos de ver al mundo como realmente es. En general, a mayor comprensión, mayor autoengaño: los más inteligentes son en esto los menos cuerdos”.

Aquí debemos hacer un paréntesis y preguntarnos si aquel tipo de doble discurso que hemos categorizado en primer lugar (mentira e hipocresía) y el segundo (doblepensar y desmentida), no pueden converger perfectamente. Tiende a pensarse, abusando de posturas moralistas y conspirativas, que el discurso del poder es puro engaño consciente, artero y planificado, olvidando la parte que le toca al doblepensar. Si quienes ejercen el poder se condujeran del modo que se les atribuye, solo podríamos calificarlos de “monstruos”, pero como escribía Primo Levi en La tregua: “Los monstruos existen, pero son demasiado poco numerosos para ser verdaderamente peligrosos; los que son realmente peligrosos son los hombres comunes”.

En cuanto a los efectos sociales y políticos, la imposición del doblepensar genera una detención del tiempo, de la historia (una eterna repetición de lo mismo con la perpetuación del Partido en el poder). Si se desea conservar el poder, afirma sabiamente Orwell “es imprescindible que (se) desquicie el sentido de la realidad”.

Lo expuesto sobre el doblepensar puede resumirse en las siguientes proposiciones:

A) En cuanto a su mecanismo:

A) En cuanto a su mecanismo:

1.El doblepensar consiste en el sostenimiento de dos ideas contradictorias en forma simultánea y creyendo en ambas.

2. Es un “trabajo mental” de des – conocimiento de una percepción, pensamiento o significación otorgada a un hecho real que colisiona con una postura del Partido. Se trata de un acto de protección con respecto a un peligro real (vaporización).

3. El doblepensar es un concepto más complejo que la mentira o la “hipocresía”.

B) En cuanto a sus consecuencias:

B) En cuanto a sus consecuencias:

4. La consecuencia del empleo sistemático del doblepensar es una fragmentación (escisión) del yo con el consiguiente “desquicie” del sentido de la realidad.

C) En cuanto a su dinámica intersubjetiva:

C) En cuanto a su dinámica intersubjetiva:

5. La población de Oceanía (en particular los miembros del Partido) es inducida al doblepensar por el Partido mismo.

El doble discurso es una discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. Es una forma de esquivar, encubrir y reforzar el costo de una decisión. A veces es inconsciente porque se forjó en la infancia con el doble discurso del adulto: “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago” y una doble norma para juzgar: “tú eres obstinado, yo soy perseverante”, que crean un modelo mental asociado a reglas como no decir lo que se piensa y ocultar los sentimientos.

Modelos defensivos

Modelos defensivos

Cuando se incorporan los modelos del doble discurso se produce una incongruencia entre el sentir, el decir y el hacer. Los hábitos defensivos que protegen ante situaciones incómodas: alteran la causa de los problemas, impiden el aprendizaje, sobreprotegen, evitan la corrección de los errores y disminuyen la efectividad.

Entonces se transmiten tanto mensajes incoherentes como coherentes, con cómplices de la mentira como en la historia del rey desnudo. Se requiere mucha habilidad para mentir ya que el inconsciente es sensible al engaño como lo demuestra el detector de mentiras.

Una teoría para la acción

Una teoría para la acción

La acción da sentido a los actos porque refleja la intención. La confusión entre la teoría predicada y la aplicada resta potencia y continuidad. Quien niega el modelo que usa -su doble discurso- dice una cosa pero hace otra, está incapacitado para aprender ya que observa según el modelo e interpreta las causas a su gusto.

Conocer es saber hacer lo que se dice y aprender es corregir errores al acertar de primera vez, y dominar conceptos que sirven para explicar o para prescribir.

Hay que protegerse de los mecanismos del doble discurso: racionalizar, negar, seleccionar, ilusionarse. Esto requiere estar atento a los síntomas del procedimiento defectuoso.

Los métodos de Stuart Mill (1853)

Los métodos de Stuart Mill (1853)

El razonamiento causal es nuevo en la evolución de la mente porque requiere procesar demasiadas variables que el cerebro no maneja bien, ya que actúa condicionado por su racionalidad limitada. El hombre es propenso al autoengaño, a esconder la basura debajo de la alfombra. Para detectar esa tendencia se puede empezar por detectar la contradicción evaluando en dos columnas la teoría y la práctica, en la izquierda se anotan los valores, en la derecha los pensamientos y los actos.

El razonamiento productivo

El razonamiento productivo

Pasar del doble discurso al discurso productivo implica cambiar el modelo y los valores maestros para que sea coherente, verificable, resistente a lógicas alternativas, predictivo y precursor de las conductas que lo sostengan. Una dinámica de que si p entonces q y que invite a realizar ese viaje.

En los asuntos humanos no se trata sólo de hallar la verdad sino de conseguir mejoras concretas. Los seres humanos son entes que diseñan buscando obtener lo que desean y cuando lo consiguen aumentan su autoestima, confianza, competencia y eficacia.

Porque construimos universos humanos imperfectos, el conocimiento para la acción cierra […] haciéndola más efectiva. Se precisa conciencia, memoria, adecuación al contexto y que la teoría guíe la práctica. Una buena teoría promueve liderazgos positivos. Los experimentos de administración social de la acción ponen a la ciencia social al servicio de la democracia.

La historia está llena de casos que hubieran cambiado el destino del mundo al estudiarlos con el análisis de los razonamientos alternativos. Cuando Galileo fue obligado a abjurar de su teoría sobre el movimiento de la tierra alrededor del sol sus labios se movieron imperceptiblemente para murmurar: “Y sin embargo se mueve”.

La neolengua es un lenguaje artificial, un lenguaje hecho a medida por el poder para controlar a la masa social, que aparece en la famosa novela de George Orwell, 1984. En la obra, el Partido pretende sustituir la viejalengua por la neolengua con el objetivo de eliminar otras formas de pensamiento que vayan contra los preceptos del gobierno.

La neolengua, en su afán de simplificación, se ha desprovisto de multitud de palabras, eliminándolas del diccionario. Los principales afectados son verbos y adjetivos, aunque también se han suprimido centenares de nombres considerados como prescindibles o no convenientes. De hecho, en la sociedad de la novela, la falta de vocabulario es considerado como algo hermoso pues la finalidad que persigue el gobierno es limitar el alcance de la inteligencia de los ciudadanos e impedir que éstos puedan pensar por sí mismos. En 1984, el Partido elimina, año tras año, más y más palabras en su pretensión de que la lengua sea perfecta, en su objetivo por controlar a los ciudadanos a través de la manipulación lingüística. Según el apéndice explicativo que Orwell escribe al final de la novela, la “neolengua” sirve para expresar las ideas de los miembros del partido del gobierno liderado por el Gran Hermano, y para impedir la producción de cualquier otra forma de pensamiento. No se trata de reprimir otras ideas, sino de modificar la gramática y reducir el vocabulario de la lengua, para que resulte imposible pensar de otra manera que como los partidarios del líder. El diccionario de la “neolengua” es el único en el que cada nueva edición disminuye el número de vocablos contenidos: con menos palabras, se piensa menos y se obedece mejor. El propósito es suprimir la semántica, lograr que los mensajes solo tengan una interpretación y no haya lugar a otras. Además, se trata de producir una asociación automática entre palabra, interpretación y reacción, que se vuelven indistinguibles.

Para analizar la realidad, se necesita manejar conceptos y estos conceptos aparecen en nuestra mente mediante las palabras. Si uno no tiene el léxico preciso, si no tiene palabras, jamás podrá pensar. Wittgenstein decía que los límites del lenguaje son los límites del pensamiento. Y, por supuesto, estaba en lo cierto. Pensará mejor quien tenga más vocabulario, pues tendrá más herramientas para analizar la realidad, más conceptos que pueda relacionar y que le permitan llegar a una o varias soluciones válidas desestimando las que no lo son. Como la neolengua elimina palabras, elimina también los conceptos erradicando completamente la posibilidad de que los hablantes puedan pensar de forma autónoma.

Esto permite a los gobernantes controlar a la masa social, impedir que ésta se levante contra el poder, de instaurar una forma de opresión basada, entre otros, en el control del lenguaje. Se consigue un control intrínseco e inconsciente que no deja que los hablantes sospechen de la falsedad de las afirmaciones que reciben los ciudadanos, una falsedad que tampoco lo es en sí, puesto que, de hecho, termina siendo aceptado por todos que no existe la falsedad en los mensajes emitidos por el poder. Con la instauración y el uso de la neolengua se consigue borrar, además de la capacidad de pensar, la cultura y el conocimiento y, de este modo, se consigue que la mentira siempre se mantenga por delante de la verdad.

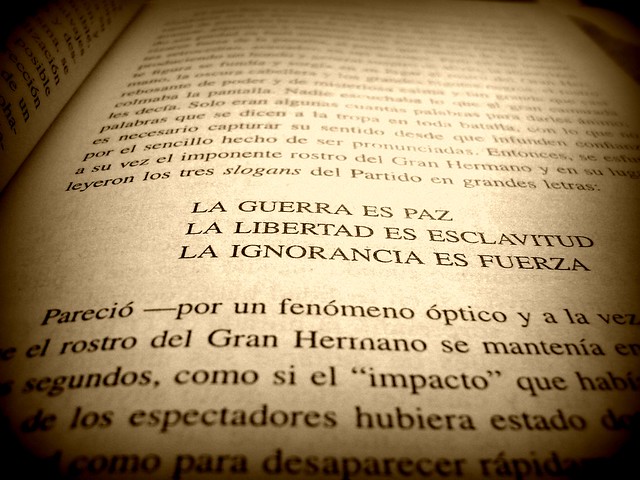

Por ejemplo, los nombres de los cuatros ministerios que gobiernan el país en el que transcurre 1984 nos ayudan a entender cómo funciona la neolengua. El Ministerio de la Paz es, en realidad, el que se ocupa de la guerra. El Ministerio de la Verdad es el que se ocupa de la mentira, de tergiversar, cambiar la realidad y los documentos históricos para sus propios fines. El Ministerio de la Abundancia, es en realidad, el del hambre, pues administra y establece cómo deben ser de escasos los alimentos que reciben los ciudadanos. Por último, el terrorífico Ministerio del Amor, un enorme complejo sin ventanas donde tienen lugar atroces torturas de las no-personas (traidores al régimen que son asesinados eliminando, además, toda referencia a los mismos de todos los documentos y fuentes históricas haciendo que nunca hayan existido, vaporizándolos).

En la obra, el autoritario poder del Partido se instaura a través del sufrimiento, del dolor, la humillación y el odio, no basta con la simple obediencia. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir dándoles nuevas formas elegidas por los gobernantes. A través del miedo, el sentimiento de peligro continuo, de la tortura permiten destruir al individuo que no podrá levantarse contra los opresores porque, entre otros factores, carece de la capacidad de pensar, pues usa la neolengua. El Partido tiene tres consignas:

Un primer acercamiento a la realidad de los medios de comunicación nos revelerá de inmediato la importancia que tienen para informar a todos y cada uno de los individuos de los acontecimientos que suceden en el mundo y a los que sus habitantes no pueden acceder de forma directa, por lo que es necesario un intermediario que acerque a la población la realidad que no está a su alcance.

Sin embargo, más allá de esa primera aproximación, descubrimos que existe un papel educador y formador que ejercen los medios y que, pese a que pueda pasar desapercibido, resulta de gran trascendencia en el desarrollo y conformación de una sociedad, lo que ha provocado, además, que los medios entren a formar parte junto a estados, organizaciones internacionales o multinacionales de lo que podemos calificar como el establishment.

Este papel, que en principio debería ejercerse con la máxima responsabilidad, es utilizado en multitud de ocasiones para promover y atraer a la sociedad hacia unas concretas posturas que, más que formar o educar, posicionan a favor o en contra de determinados actores o ideas en cualquiera de los planos de la realidad mundial. La propia limitación del individuo, que no puede informarse directamente de la realidad y que en raras ocasiones contrasta o profundiza en la información recibida, acrecienta aún más el protagonismo que ejerce los medios de comunicación para definir la sociedad y, en última instancia, para marcar sus líneas de pensamiento y actuación.

La manipulación mental de los medios de comunicación, y de todo el sistema en general, ha sido ya advertido por numerosos expertos y pocos ponen en duda hoy que los «los actores sociales con poder, además de controlar la acción comunicativa también hacen lo propio con el pensamiento de sus receptores» (Van Dijk, 2003). El investigador holandés, no contento con esta afirmación, intenta esclarecer el modo concreto en el que los medios de comunicación logran dirigir el pensamiento de los receptores. Con ese fin, van Dijk ha utilizado el Análisis crítico del discurso (ACD) para estudiar las relaciones de poder, dominación y desigualdad mediante un esfuerzo por descubrir, revelar o divulgar aquello que es implícito, que está escondido o que por algún motivo no es inmediatamente obvio en las relaciones de dominación discursivas o en sus ideologías subyacentes.

Dado que el discurso es una forma de acción, este control también se puede ejercer sobre el discurso y sus propiedades: el contexto, tópico o estilo. Y puesto que el discurso influye en la mente de los receptores, los grupos poderosos también pueden controlar indirectamente (por ejemplo, con los medios de comunicación) la mente de otras personas. (Van Dijk, 2003)

Y obviamente, cuando se hace referencia al discurso, no se puede pasar por alto el elemento en el cual se sustenta: el lenguaje. La prueba de su importancia se evidencia en la continua pugna lingüística, que va más allá de la mera clasificación terminológica de sujetos o acontecimientos para adentrarse en la formación de una opinión pública sobre cualquier suceso.

El uso que el poder hace del lenguaje ha tenido ejemplos ilustrativos en regímenes dictatoriales que, como antes apuntábamos, tuvo en la Alemania nazi, con el comunicador Joseph Goebbels (ministro de Instrucción Pública y de Propaganda), el perfecto ejemplo de la propaganda mediática al servicio de un interés político que luego se demostró ser altamente pernicioso para la humanidad. No resulta extraño comprobar que este alto dirigente del nazismo fuera un licenciado en filología. Esto ya fue advertido en su época, pero resulta ilustrativo recordarlo de la mano de una de las tantas víctimas del nazismo y que tiene en el escritor Primo Levi uno de los más relevantes supervivientes:

Para mantener el secreto, entre otras medidas de precaución, en el lenguaje oficial sólo se usaban eufemismos cautos y cínicos: no se escribía «exterminación» sino «solución final», no «deportación» sino traslado, no «matanza con gas» sino «tratamiento especial», etcétera. (Levi, 1998)

Sin irnos tan atrás en el tiempo y abandonando la ficción, otro escritor, el uruguayo Eduardo Galeano, habla también en términos similares y ya con una clara referencia al mundo actual:

Hoy por hoy, no queda bien decir ciertas cosas en presencia de la opinión pública: el capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado; el imperialismo se llama globalización; las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos; el oportunismo se llama pragmatismo, la traición se llama realismo; los pobres se llaman carentes, o carenciados, o personas de escasos recursos; la expulsión de los niños pobres por el sistema educativos se conoce bajo el nombre de deserción escolar; el derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del mercado laboral… (Galeano, 2000)

Estos autores no hacen más que confirmar lo que Orwell apuntó en una ciencia ficción que tiene una representación bien definida en el mundo actual. Una realidad que nosotros estudiamos a través de los medios de comunicación y en los que, por lo tanto, hallamos la función que desempeña el lenguaje para modelar un sociedad que no admite ser controlada de forma explícita y violenta pero que, sin embargo, es víctima de numerosos controles.

Ahora no existe teóricamente un partido único, sin embargo, el mundo y nuestra percepción de éste nos pone de frente ante una realidad que está cada vez más globalizada, con noticias cada vez más uniformes, con medios de comunicación conglomerados en grandes emporios empresariales y con una sociedad cada vez más apática y reticente a buscar su propio criterio y que opta por repetir modelos mayoritarios.

No es descabellado entonces hacer una semejanza entre este mundo globalizado y el que imagina Orwell, pese a que en 1984 el ambiente opresivo es palpable, a diferencia de la generalidad de los países occidentales, cuya población, en su estrato medio, no está sometida de forma directa o violenta a este control.

Hoy sabemos que el ciudadano medio no permite un control directo y opresivo como el que se respira en 1984, aunque los privilegiados de este mundo son ahora víctimas conscientes o inconscientes, en la gran mayoría de los casos, de un método mucho más sutil y que, como expresaba van Dijk, sólo necesita recurrir a discursos: palabras y frases que nos recuerdan que la neolengua de Orwell está presente en la sociedad actual. La cercanía es tal que se puede tomar como propia la afirmación de Chomsky y que, curiosamente, recuerda el trabajo del autor inglés y lo sitúa sin dudarlo en la época actual.

El Gran Hermano inmenso y aún creciente, virtual, de los medios de comunicación (por no hablar de los actuales «centros de espionaje», tan buscados) deja en ridículo al bolchevique, muchísimo menos sofisticado. (Otero, 2005)

La referencia de Chomsky, citada por Otero, no es baladí. De lo que se trata, según el autor estadounidense, es de la necesidad que tiene el sistema político de mantener un nivel de control sobre la población sin recurrir a la violencia física o sectaria que se daba en métodos totalitarios, tanto en los regímenes de derecha (nazismo o fascismo) como los de la izquierda (comunismo, y especialmente su variante estalinista). En este control más sutil los medios de comunicación juegan un papel fundamental como expresión directa del ya conocido cuarto poder o incluso como poderes afines al Estado. Esto no es nuevo, pero toma especial relevancia cuando la sociedad comienza a lograr un estado de bienestar y los medios de comunicación se afianzan no sólo como un intermediario entre la realidad y el destinatario, sino como un instrumento de ocio. Y en ese momento, especialmente efervescente tras la Segunda Guerra Mundial con la aparición de la televisión, movimientos políticos como los situacionistas lo advierten de forma clara y expresa, y denuncia el uso del lenguaje por parte de los «dueños del mundo» como forma de mantener su situación privilegiada en la sociedad:

«La inversión de las palabras testimonia el desarme de fuerzas de la contestación de las que se da cuenta con estas palabras. Los dueños del mundo se apoderan de los signos, los neutraliza, los invierten». (Internacional Situacionista, 2000)

En vista del demostrado poder que tiene el lenguaje para crear opinión es sumamente relevante observar la terminología utilizada por los medios de comunicación e intentar demostrar que la neolengua de Orwell ha encontrado su espacio en la realidad más de medio de siglo después de que este escritor regalara a la humanidad una de sus mejores obras.

La descripción más clara y detallada que Freud hizo del concepto de desmentida se halla al comienzo de un artículo de 1938 (“La escisión del yo en el proceso defensivo”).

Allí señala que frente al dilema de satisfacer una exigencia pulsional que conlleva la emergencia de un peligro proveniente de la realidad exterior (Freud lo piensa sobre el modelo de la amenaza de castración), el sujeto tendría dos opciones:

a) Reconocer el peligro real y renunciar a la satisfacción pulsional.

b) Desmentir la realidad objetiva y adoptar la creencia de que no hay razón para temer, con el objetivo de continuar satisfaciendo la pulsión.

Lo llamativo es que toma simultáneamente las dos opciones: por un lado reconoce el peligro de la realidad (que activa la represión de la expresión pulsional); y por otro, desconoce esta realidad y desmiente su percepción (que en el caso del complejo de castración se trata de la diferencia sexual anatómica) y sus consecuencias (la “realidad” de la castración).

El resultado de esta doble operación es una escisión del yo. El yo ha quedado desgarrado, una parte de él aloja la representación del reconocimiento de la realidad y otra la de su desmentida.

Debemos aclarar que el campo de aplicación de la desmentida no se restringe al complejo de castración sino que abarca a toda amenaza de la realidad objetiva con su potencial efecto traumático.

Obsérvese que la desmentida actúa sobre la instancia psíquica que se halla en contacto con la realidad exterior, el yo, y no sobre el mundo interno pulsional, como la represión. Esto determina que el modo de funcionamiento de una y otra defensa también sea distinto. La represión se aplica sobre la carga pulsional de la representación (el afecto), en cambio la desmentida, al maniobrar sobre la creencia en la realidad objetiva de una representación, remite su acción al aspecto ideativo de tal representación y queda directamente involucrada con la prueba de realidad. Como puede inferirse fácilmente en la represión lo más relevante es la realidad psíquica mientras que en la desmentida lo decisivo es la realidad exterior.

Por otra parte la represión separa sistemas psíquicos [el sistema conciente – preconciente del sistema inconsciente (reprimido)]. La desmentida en cambio escinde a uno de esos sistemas, el sistema del yo.

¿Qué consecuencias supone una defensa que actúa sobre la percepción y/o el reconocimiento de la realidad exterior? La desmentida acarrea una pérdida de realidad (sectores enteros de la realidad pueden caer bajo el influjo de la desmentida).

Recapitulando lo expuesto podemos ensayar una delimitación del concepto.

A) En cuanto a su mecanismo:

A) En cuanto a su mecanismo:

1. La desmentida supone la coexistencia de dos ideas contradictorias (reconocimiento y desmentida) en forma simultánea y creyendo en ambas.

2. Es un “trabajo mental” de des – conocimiento de una percepción, pensamiento o significación otorgada a un hecho real vivido como traumático. Defensa contra un trauma proveniente de la realidad exterior.

3. La desmentida es un concepto más complejo que la mentira o la “hipocresía

B) En cuanto a sus consecuencias:

B) En cuanto a sus consecuencias:

4. La consecuencia del empleo sistemático de la desmentida es una escisión del yo con la consiguiente perdida de realidad.

Como puede observarse la delimitación de la desmentida coincide casi punto por punto con el doblepensar, con excepción del punto “C” del doblepensar (en el que establecimos que esta técnica mental es impuesta por el Partido del Gran Hermano).

¿Qué ocurre en ese aspecto con la desmentida? ¿Podemos también considerarla una imposición? Y en todo caso… ¿Impuesta por quién?

Para responder a esta pregunta orientaremos nuestra mirada hacia un punto de vista intersubjetivo del problema de la desmentida, es decir privilegiando, más que los dinamismos psíquicos de un sujeto, la intervención de los diversos sujetos involucrados en el drama. Continuaremos utilizando, por comodidad, el ejemplo del complejo de castración.

Cabe recordar un párrafo de Freud que corresponde a “Introducción del narcisismo” (1914), donde afirma que: (El niño/a)“Debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de sus padres; el varón será un gran hombre y un héroe en lugar del padre; y la niña se casará con un príncipe como tardía recompensa para la madre. El punto más espinoso del sistema narcisista, esa inmortalidad del yo que la fuerza de la realidad asedia duramente, ha ganado su seguridad refugiándose en el niño”.

¿Qué puede hacer el niño con estos deseos de los padres que, en definitiva, contribuyen a la formación de su yo?

Estos deseos irrealizados de los padres, que sin lugar a dudas se inscriben en el inconsciente del niño, no forman ni formaron parte de las pulsiones del niño, lo cual significa que no pudieron ser reprimidos por él. Pero si no fueron reprimidos, tienen que haberse tornado inconscientes por otro proceso. Frente a aquello que nunca formó parte de las pulsiones del sujeto (pues proviene de “afuera”, de otro) la principal defensa que el yo articula es la desmentida.

Ahora bien, surge aquí otro interrogante… ¿Qué narcisismo pretende mantener indemne el niño al desmentir el trauma que implica la castración?

El niño se ve empujado a desmentir la castración para proteger un narcisismo que no es el propio, es “esa inmortalidad del yo (del yo de los padres) que la fuerza de la realidad asedia duramente y que ha ganado su seguridad refugiándose en el niño”.

Dicho en otros términos: el sujeto, ante el trauma de esa violenta intrusión del deseo de otro (para el caso: de los padres), se ve compelido a desmentir, pues su desmentida de la castración preserva el narcisismo de sus padres, que lo han erigido en un mítico “niño maravilloso”, funcionando para ellos como una “desmentida viviente” de su propia castración.

En tanto el niño se identifica (o, más bien, es identificado) a los anhelos de los padres, éstos anhelos se entronizan en su psiquismo a título de yo ideal (una suerte de territorio extranjero, escindido por desmentida, en los dominios del psiquismo propio).

Este yo ideal, desde el lado del niño, es el homenaje tributado al “niño maravilloso” que creyó ser. Un “niño maravilloso” que nunca existió y que era solo la pantalla sobre la que se proyectaron los “deseos irrealizados de los padres”.

Para él el yo ideal funciona como una especie de pacto inconsciente: si sostiene su “lealtad” a estos anhelos parentales, es decir si no los denuncia en su irrealidad, podrá sostener la convicción de que será “protegido” y será “premiado” por esos “semidioses infalibles”. Pero, para reforzar la imposición, apenas el niño cuestione aquella “invasión” de deseos ajenos (o dicho de otra forma: apenas amague con autoafirmarse en sus propios deseos) sabrá que ese “amor” narcisista de sus padres encubre, si es inquirido, un odio que nada bueno augura. Un odio que, puede suponerse, se origina en el hecho de que en el mismo momento en que el niño reconoce su castración, está denunciando la de los padres.

Los anhelos enajenantes de los padres tienden entonces a instalarse como deseos ajenos en el psiquismo infantil. Deseos que por ajenos y por desmentidos, el niño no puede elaborar y se verá condenado a repetir.

Con posterioridad (lógica), operará, o no, la función paterna. Es decir aquello que en el psiquismo de los padres se corresponde con el reconocimiento de la castración. Esta función actúa como factor de cuestionamiento de la identificación que sostiene al yo ideal (en los padres y en el niño) despejando el camino de salida de esta trampa narcisista.

La lucha entre el narcisismo alienante del yo ideal, con sus efectos de sometimiento y de servidumbre al objeto; y el narcisismo de autoafirmación (el “sano egoísmo”) que propicia el investimiento amoroso de objetos contingentes, es, con diversas intensidades coyunturales, para toda la cosecha.

En vista de todo esto, no sorprende que aquello que sucede con el niño cuando cuestiona los ideales, anhelos y/o deseos parentales, le ocurra también a todo sujeto que cuestione los ideales culturales y sociales. En ambos casos se es “invitado” a desmentir. En el caso de los padres con el objetivo de preservar su narcisismo, en el caso del poder para preservar su infalibilidad.

También el poder promete “protecciones” y “premios”, el precio para acceder a ellos es oneroso: la propia subjetividad.